真假元凶,教你判断.

元

凶

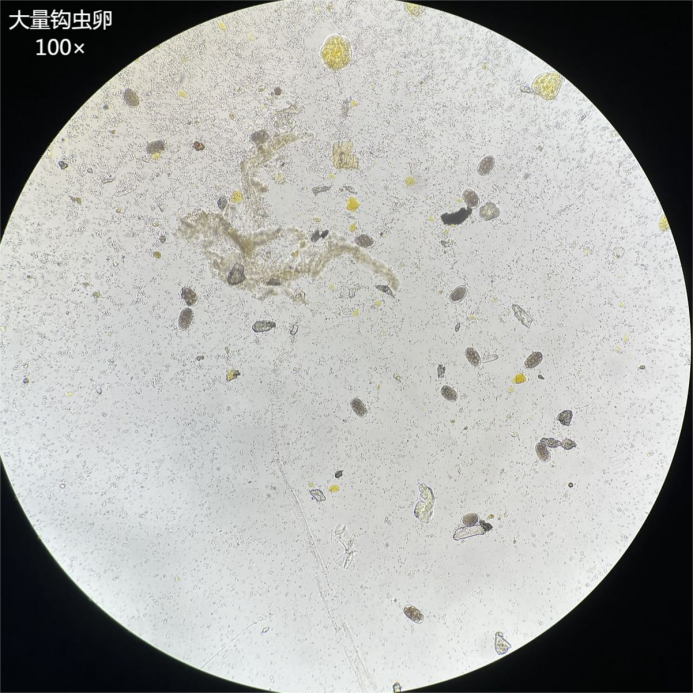

广西壮族自治区人民医院检验科体液组紧张忙碌的岗位上,两位检验人员的四个眼睛在显微镜光芒照射下飞快的转动着,连续不断的“扫描”每一张湿片,从中揪出每一个卵、红白细胞、脂肪球甚至阿米巴包囊和各种原虫线虫。当下随着人民卫生条件的改善,卫生意识的加强,它们已然成为“稀客”,但是磨灭不了“侦察兵”的耐心。今天我们就来鉴别一例真假“元凶”。

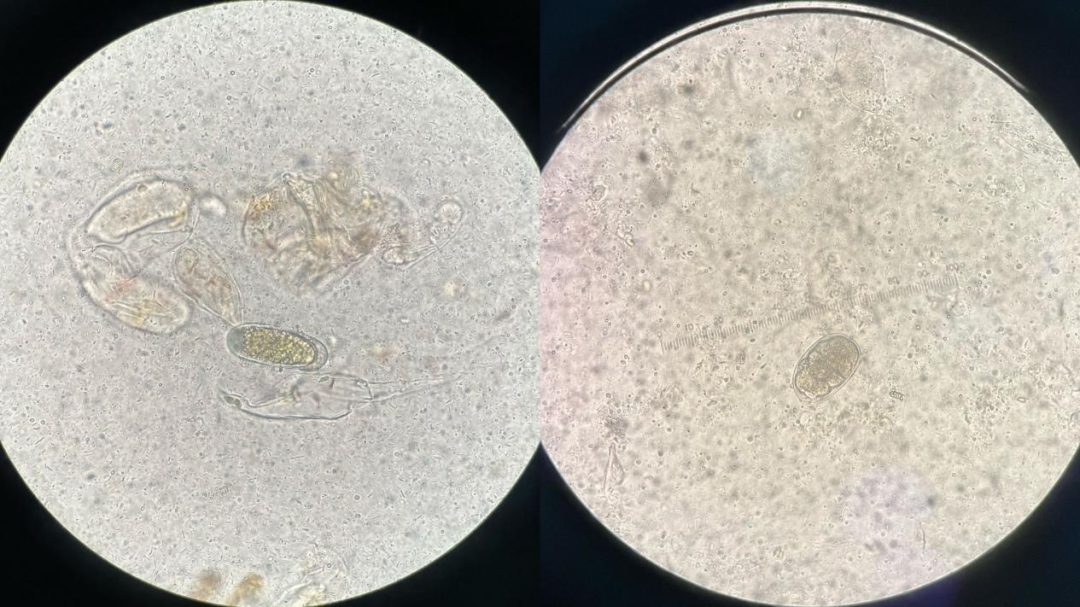

如上图1左所示,400×镜下可见“元凶”一枚,呈长椭圆形,可见类似钩虫卵的透明卵壳,一侧含有类似气泡状空泡,而这是不是钩虫卵呢?如上图1右所示,虫卵呈椭圆形,壳薄,无色透明,大小为(56-76)um×(36-40)um。从新鲜粪便查见的虫卵,内有卵细胞4-8个,卵壳与卵细胞可见空隙。通过以上图1我们可以分辨出来哪一个是真假“元凶”吗?

下面展示我们的真假“元凶”。

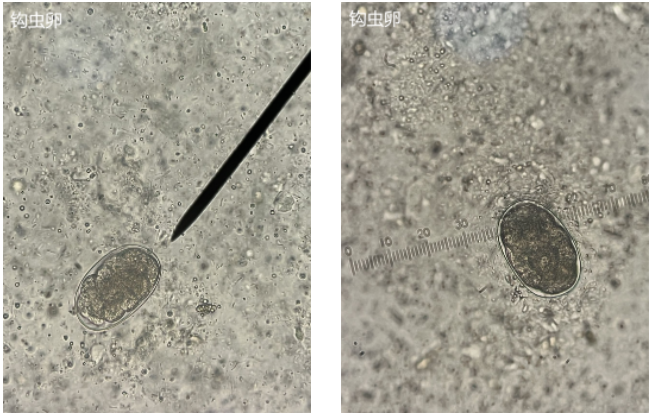

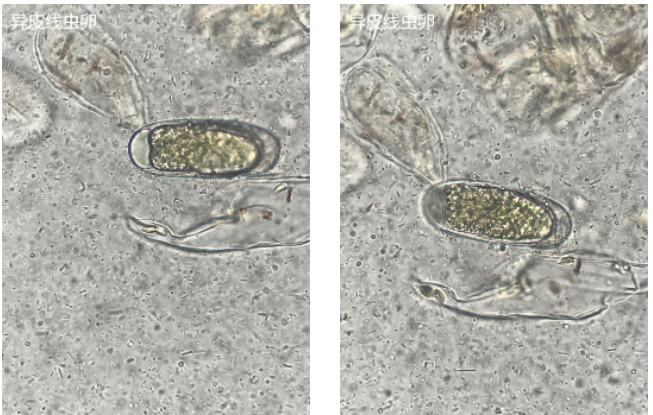

再看看下面这两张:

真假“元凶”科普

真“元凶”——钩虫卵!

钩虫是一种土源性线虫,虫卵随患者或带虫者 排出的粪便在外界适宜的环境下发育成感染性的丝状蚴,通过与人体皮肤接触后而侵入人体完成感染。两种钩虫的生活史基本相似,发育过程包括虫卵、杆状蚴、丝状蚴、成虫。从感染性的幼虫侵入皮肤到成虫产卵,一般约需要5~7周。每年5~10月份是钩虫感染的高发季节,钩虫的易感人群主要为经常与泥土、农作物接触的农民。钩虫病的流行与当地的生产方式、生活方式,自然环境等多种因素有关。

本病主要存在于热带和亚热带经济欠发达的地区,被WHO列为被忽视的17种热带病之一。2014~2016年,全国人体重点寄生虫病现状调查显示,我国的钩虫感染率约为 1. 12%,两种钩虫在我国地域分布有一定差异,南方以美洲钩虫为主,北方以十二指肠钩虫为主,其中混合感染较为普遍,主要存在于南北交界处。两种钩虫对驱虫药的敏感性也有一定的差异,阿苯达唑对十二指肠钩虫的治疗效果要优于美洲钩虫,而三苯双脒对美洲钩虫的治疗效果要优于十二指肠钩虫。因此进行感染人体的两种主要钩虫的虫种鉴定,对钩虫病的治疗、防治具有十分重要的意义。

钩虫卵椭圆形,卵壳薄,无色透明,卵壳与卵细胞之间空隙明显。从粪便中查到钩虫卵,是钩虫病确诊的主要依据,常用的方法有直接涂片法、饱和盐水浮聚法和改良加藤涂片法,目前在流行病学调查和实验室诊断中,改良加藤法应用最为普遍。但是十二指肠钩虫和美洲钩虫虫卵形态相似,病原形态学检测不易区别。

将带有钩虫卵的粪便通过试管滤纸培养法,经过5~7d两种钩虫均能孵育出感染性的丝状蚴[8],此阶段钩蚴形态通过镜检可进行虫种鉴定。在低倍镜(×100)下,十二指肠钩蚴虫体细长,口矛不易见到,尾部鞘膜横纹看不清;而美洲钩蚴虫体短粗,口矛易见,呈黑色短杆状,尾部鞘膜横纹可见。高倍镜(×400)下十二指肠钩蚴口矛透明管状,鞘膜横纹少数可见,但不如美洲钩蚴清楚;美洲钩蚴口矛高倍镜下更加清晰,黑色粗杆状,尾部鞘膜横纹清晰明显。此种方法耗时,费力,需要经验丰富的病原学专业技术人员能够胜任。

两种钩虫成虫虫体形态区别最为明显,成虫主要通过内镜检查或给患者驱虫治疗后从粪便获取。在解剖镜下观察,十二指肠钩虫头尾向背部弯曲,虫体呈“C”形,口囊处有2对钩齿,背辐肋远端分 2 支,每支分3小支,交合刺呈长鬃状,末端分开,有尾刺;美洲钩虫头尾分别向背部和腹部弯曲,虫体呈“S”形,口囊处有1对板齿,背辐肋基部分2支,每 支再分2小支,交合刺合并成一刺,末端呈倒钩状,没有尾刺。

人体感染钩虫后是否出现临床症状,除与感染钩虫数量有关外,也与人体的营养条件、健康状况及免疫力有密切关系。钩虫病的主要临床特点是 慢性消化道出血伴贫血,其机制为钩蚴借钩齿或板齿咬附在肠黏膜吸食血液,且不断变换吸附部位致 使伤口增加,并产生抗凝血物质引起黏膜伤口渗血。临床早期表现食欲亢进,但觉乏力,上腹部不适及隐痛;后期为贫血症状。其他临床表现有累及皮肤引起钩蚴性皮炎:表现手足皮肤出现红色丘疹、水疱, 奇痒难忍。累及呼吸道引起咽部发痒、咳嗽、咳痰、咯血,甚至哮喘发作。贫血的程度与感染的虫种、数量和患者的营养状况有关。

假“元凶”——异皮线虫卵!

异皮线虫属于植物线虫中的茎线虫属,常寄生于植物(如马铃薯、萝卜、豆类)的根茎中。人误食这类植物,可能会在粪便中一过性的出现异皮线虫卵。人不是其宿主,异皮线虫对人没有危害性,不过在人体内繁殖,可以形象的理解为过路的。

钩虫卵与异皮线虫卵形态鉴别:

钩虫卵呈椭圆形,壳薄,无色透明,大小为(56-76)um×(36-40)um。从新鲜粪便查见的虫卵内有卵细胞4-8个,卵壳与卵细胞可见空隙。

异皮线虫卵呈长椭圆形,壳薄、无色透明,相较于钩虫卵略长,一端常可见气泡样空泡。

通过以上科普,学会真假“元凶”钩虫卵和异皮线虫卵的鉴别,真假“元凶”已经无处遁形,你掌握了吗?

文章作者:广西壮族自治区人民医院检验科 白金东

编辑:伟

参考文献

王旗,汪天平. 十二指肠钩虫和美洲钩虫鉴定方法研究进展[J]. 热带病与寄生虫学,2019,17(2):119-123. DOI:10.3969/j.issn.1672-2302.2019.02.019.

王坤. 钩虫病致贫血26例分析[J]. 蚌埠医学院学报,2014,39(1):85-86.

卢立江,邓爽,赵红英,等. 光学显微镜下鉴别十二指肠钩虫与粪类圆线虫——附2例报告[J]. 检验医学与临床,2019,16(4):531-534. DOI:10.3969/j.issn.1672-9455.2019.04.029.

体液诊断学图谱/袁育林,赵红英主编.—南宁:广西科学技术出版社,2021.10

ISBN 978-7-5551-1695-0