脑 膜 炎 奈 瑟 菌 简 介

脑膜炎奈瑟菌(Neisseria meningitidis)简称脑膜炎球菌,是一种革兰氏阴性菌。一般通过呼吸道传播所引起,常在冬末春初季节发病最为流行。患者以儿童多见,流行是成年人发病亦增多。

脑膜炎奈瑟菌是一种重要的细菌感染,表现为脑膜炎或败血症,或更常见的两者的结合。人类是其唯一的宿主,可定植在人类的鼻咽部粘膜上。多数人感染后表现为带菌状态或隐性感染。只有少数人发展成流行性脑脊髓膜炎,临床主要表现为发热,皮肤瘀斑,脑膜刺激等症状。

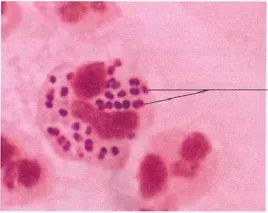

脑膜炎奈瑟菌图示

病原微生物学特点

1.肾形或豆形革兰阴性双球菌,直径0.6~0.8um;

2.无鞭毛、芽孢,有菌毛;

3.营养要求较高,需在含有血清、血液等培养基中方能生长;

4.专性需氧,5% CO2条件下生长更佳。最适生长温度为37℃,低于30℃不生长。最适pH为7.4~7.6;

5.分解葡萄糖和麦芽糖,产酸不产气;

6.脑膜炎奈瑟菌的抗原结构与分类主要分有四种:

①荚膜多糖群特异性抗原

荚膜多糖群特异性抗原已分成A、B、C、D、X、Y、Z、29E、W135和L等10个血清群和H、I、K三个新血清群,总计13个血清群,其中以C群致病力最强。

②外膜蛋白型特异性抗原

根据菌外膜蛋白组分不同,脑膜炎奈瑟菌各血清群又可分为若干血清型,但A群除外,其所有菌株的外膜蛋白相同。

③脂多糖抗原

脂多糖抗原与大肠埃希菌间有交叉反应。

④核蛋白抗原

核蛋白抗原无特异性,与肺炎链球菌者相同。

脑膜炎奈瑟菌致病性

1.致病物质

荚膜:荚膜可抵抗宿主体内吞噬细胞的吞噬作用,增强细菌对机体的侵袭力。

菌毛:菌毛可粘附至咽部粘膜上皮细胞表面,有利于细菌在宿主体内定居、繁殖。

内毒素:脑膜炎奈瑟菌的主要致病物质是内毒素。病菌侵入机体繁殖后,因自溶或死亡而释放出内毒素。内毒素作用于小血管和毛细血管,引起坏死、出血,故出现皮肤瘀斑和微循环障碍。严重败血症时,因大量内毒素释放可造成DIC及中毒性休克。

2.所致疾病

人感染脑膜炎奈瑟菌将引起败血症或流行性脑脊髓膜炎。脑膜炎奈瑟菌是流行性脑脊髓膜炎的病原菌。多数人感染后表现为带菌状态或隐性感染。只有少数人发展成流行性脑脊髓膜炎,主要表现发热,皮肤瘀斑,脑膜刺激症状。

(1)败血症:该菌自鼻咽部侵入,进入血循环致人体发病。其释放内毒素引起皮肤瘀点、瘀斑,激活补体,血清炎症介质明显增加,较其他革兰阴性菌强5-10倍,也较其他内毒素更易激活凝血系统,因此在休克早期便出现弥散性血管内凝血,及继发性纤溶亢进,进一步加重微循环障碍、出血和休克,最终造成多器官功能衰竭。

(2)流行性脑脊髓膜炎:该细菌侵犯脑膜,进入脑脊液,释放内毒素等引起脑膜和脊髓膜化脓性炎症及颅内压升高,出现惊厥、昏迷等症状。严重脑水肿时形成脑疝,可迅速致死。

临床类型

普通型

潜伏期2-3d,长者可达10d。普通型占90%左右。先有上呼吸道炎症,继而病菌从鼻咽部粘膜进入血流,到达脑脊髓膜,产生化脓性炎症。以儿童罹患为主。

暴发型

暴发型只见于少数病人,起病急剧凶险,若不及时抢救,常于24h内危及生命。以儿童罹患为主。

慢性败血症型

慢性败血症不多见,成人患者较多,病程可迁延数日。

脑膜炎奈瑟菌检测方法

1.直接涂片检查

(1)瘀血斑:刺破瘀斑血印片或血膜片,革兰染色阴性双球菌,呈肾形成对排列,可初诊。

(2)脑脊液:取脑脊液离心后沉淀物涂片经革兰染色,若发现中性粒细胞内或胞外革兰阴性双球菌,呈肾形成对排列,结合临床可确诊。

2.细菌培养法

将标本接种于血琼脂平板、巧克力琼脂平板,置于5%-10%CO2环境中,35℃培养18-24小时后可见圆形、灰褐色、湿润、光滑、边缘整齐、直径1-2mm的小菌落,经涂片证实为革兰阴性双球菌,并进一步根据相应的生化反应等试验予以鉴定。

3.生化鉴定

主要通过氧化酶、糖类发酵以及培养生长特点进行。

4.血清凝集法

根据荚膜多糖可将脑膜炎奈瑟氏菌分为A、B、C、D、X、Y、Z、29E、W135、L、H、I、K等13个血清群,其中A、B、C群最为多见,约占90%。

5.核酸扩增法

核酸扩增技术(polymerase chainreaction,PCR),其基本原理是设计、合成两条寡核苷酸,作为引物,对应于待测病原微生物某一段特异性序列的两端,然后在体外模拟DNA体内复制的过程反复扩增,使靶序列放大上万倍甚至上百万倍而被检测出来。

6.宏基因组测序

宏基因组测序是一种全面性的检测方法,已应用于临床病原体检测。宏基因组二代测序可在1次检测中准确识别几乎所有潜在的病原体(病毒、细菌、真菌和寄生虫等)。

治疗

药物和疫苗预防对于降低流行性脑脊髓膜炎发病率,控制流行性脑脊髓膜炎的流行是安全和有效的,带菌者或易感人群,可用青霉素,利福平,米诺环素进行药物预防,或应用含有A,C,Y,W-135血清型的四价疫苗接种进行免疫预防。

来源:方略生物 编辑:毛毛